最近发布

两次国奖获得者/浙工大院士李小年团队利用RapidXAFS助力超稳定CuNiCs非晶簇用于乙炔加氢研究

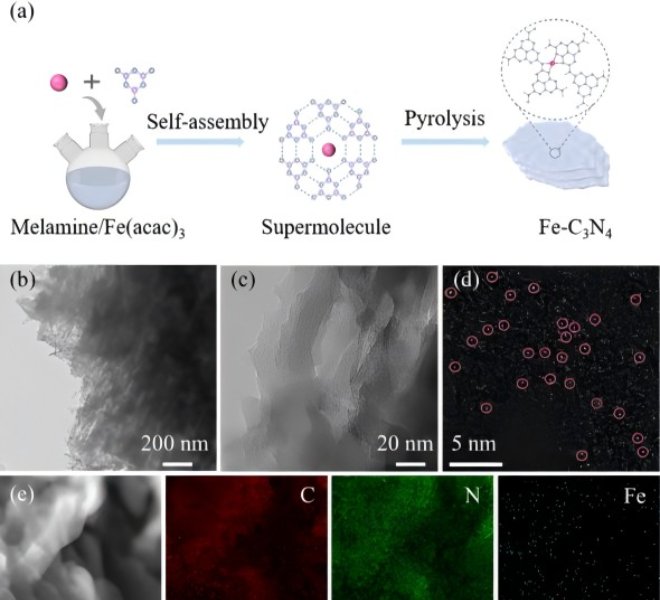

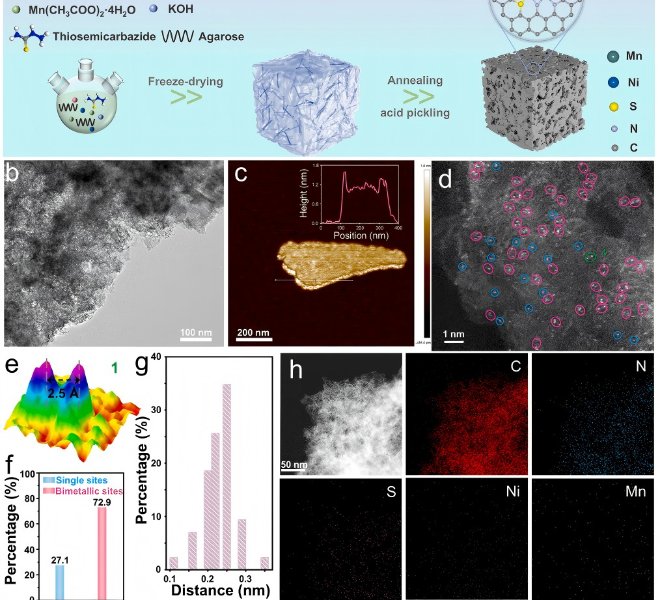

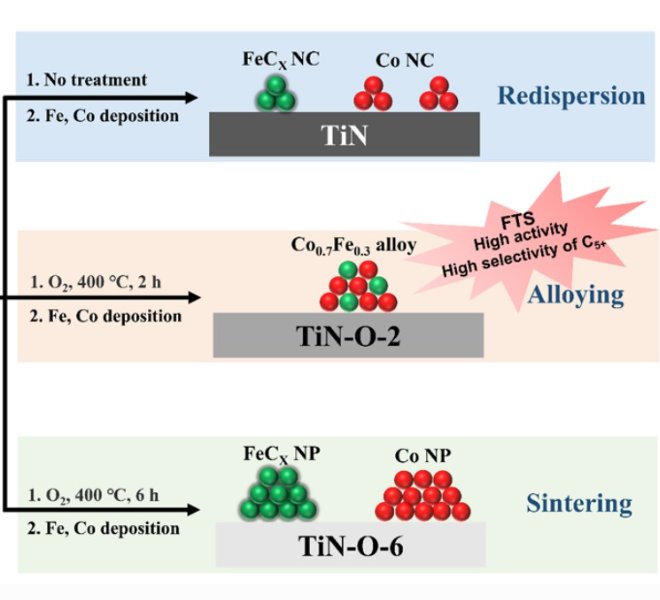

图1(图片来源于CEJ 2025, doi:10.1016/j.cej.2025.160617)

乙烯是现代化工的重要基础原料,而从裂解气中高效脱除乙炔杂质是制备聚合级乙烯的关键步骤。催化选择性加氢法因其经济性和绿色环保的特性,成为目前主流的技术路径。近年来非贵金属镍基催化剂,因其与钯基催化剂相似最外层电子结构在乙炔选择性加氢反应中备受关注。然而实现镍基催化剂原子级精准构筑并保持其在反应过程中的稳定性仍面临诸多挑战。近日,浙江工业大学赵佳研究员/李小年教授团队在《Chemical Engineering Journal》上发表题为“Tailoring ultrastable CuNiCs amorphous cluster via entropy engineering for acetylene selective hydrogenation" 的研究论文。论文第一作者为金春晓,赵佳和李小年为共同通讯作者。

该研究系统揭示了CuNi催化剂在乙炔选择性加氢反应中失活的两大主要原因:金属Ni的偏析和积碳的生成。针对上述问题,研究团队通过巧妙引入多金属高混合熵的合成策略,成功构筑了粒径均一、分散性优异的CuNiCs非晶簇(ACs)催化剂。而催化剂表面的金属原子之间的电子转移使Ni位点产生富电子效应,显著减小乙炔与乙烯在催化剂表面的差分吸附能,从而有效地增强了反应的选择性与活性。催化性能测试表明CuNiCs/TiO2 ACs催化剂在180 °C条件下实现了99.1%的乙炔转化率和92.1%的乙烯选择性,并在长达110小时的连续反应中保持长时间的稳定性能,未出现明显失活现象。

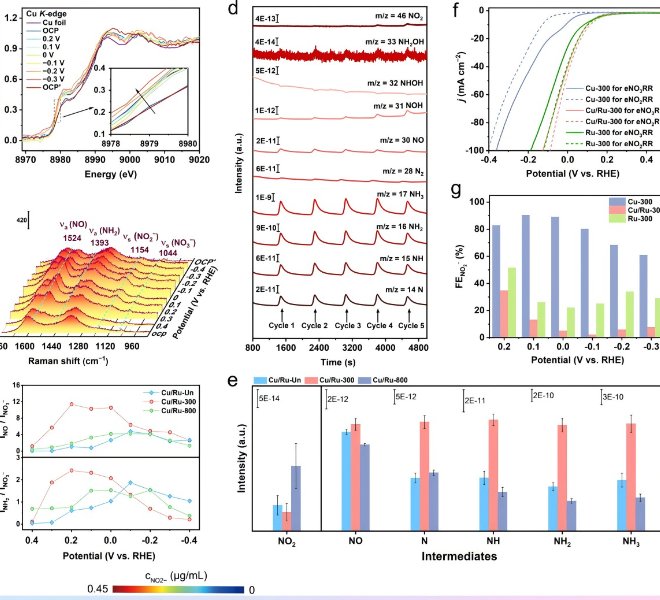

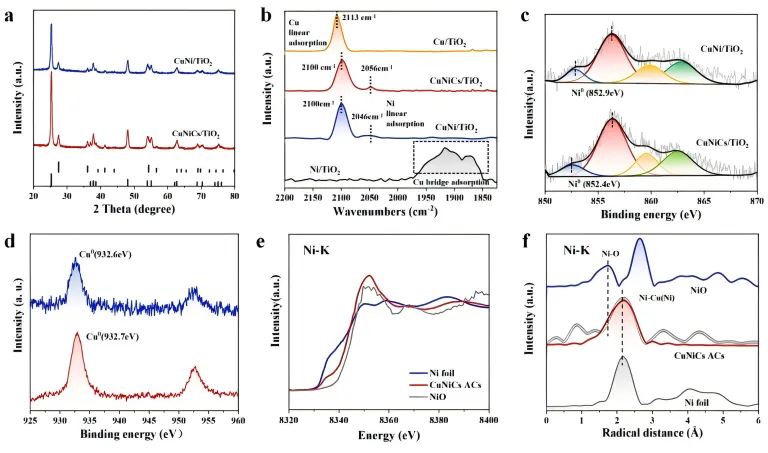

图2(图片来源于CEJ 2025, doi:10.1016/j.cej.2025.160617)

XAFS谱学技术是研究能源材料局域结构最有利的手段之一,本次实验部分XAFS数据由安徽吸收谱仪器设备有限公司的桌面X射线吸收谱仪测得,型号为RapidXAFS 2M。XANES(X射线吸收近边结构)光谱分析显示,相较于标准样品Ni Foil以及NiO样品(见图2e),CuNiCs催化剂中的和Ni-K吸收边均向高能方向发生偏移,能量位置低于氧化态。这一现象归因于催化剂合成过程中不可避免的轻微氧化,同时也间接印证了催化剂内部金属间存在显著的电子转移行为,验证了多金属体系中电子结构调控的有效性。与此同时,EXAFS(扩展X射线吸收精细结构)分析进一步揭示了CuNiCs催化剂的精细配位结构。通过对Ni-K边的EXAFS曲线进行拟合(见图2f),得到Cu–Ni键的配位数(CN)为4.2,远低于金属箔样品的CN值(12)。这表明:在高混合熵策略的引导下,催化剂形成了尺寸更小、分散更均匀的非晶簇结构(ACs),其表面富含大量不饱和金属位点,有效提升了活性中心的催化活性与选择性。这一微观结构层面的深入解析,进一步佐证了CuNiCs/TiO₂催化剂在乙炔选择性加氢反应中优异催化活性的来源,也为未来高性能多金属催化剂的设计与开发提供了有力的理论支持。

综上所述,本研究通过引入高混合熵策略,成功构建了CuNiCs/TiO2非晶簇(ACs)催化剂,有效克服了乙炔选择性加氢反应中存在的金属组分偏析与积碳导致失活的关键难题。研究不仅验证了非晶簇催化剂在结构稳定性与反应选择性上的独特优势,也系统揭示了其微观结构调控机制。该成果为多金属非晶催化材料的理性设计提供了理论依据和实践路径,对推动选择性加氢催化剂的工业化进程具有重要意义。