最近发布

国家杰青领衔!南大Nature Water破译核废修复密码,国产RapidXAFS动态追踪电子转移全链条

全文速览

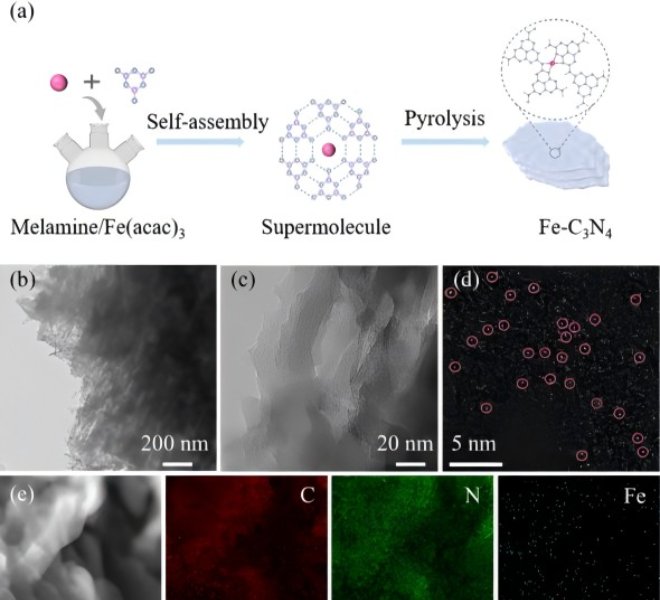

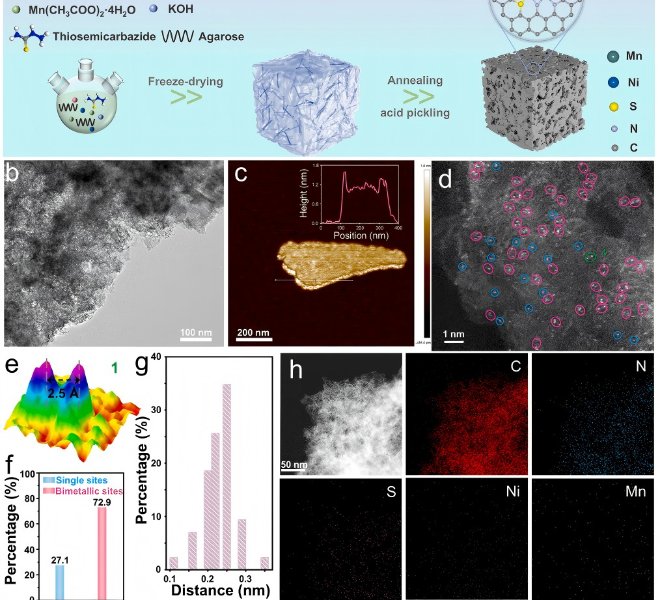

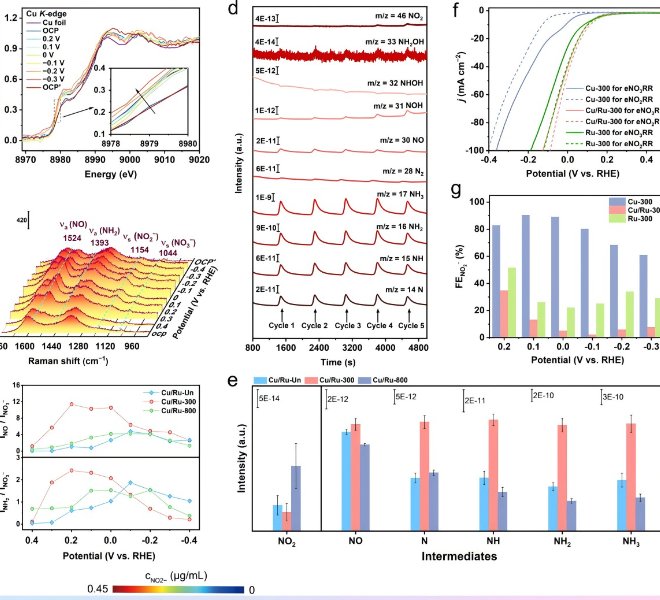

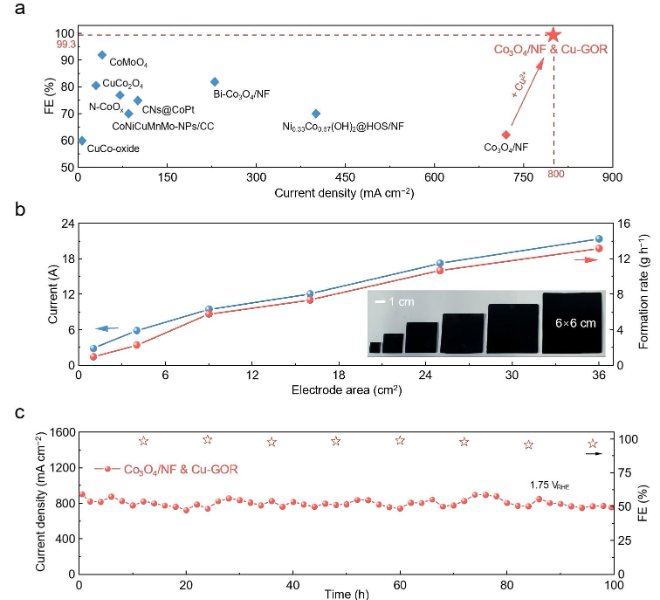

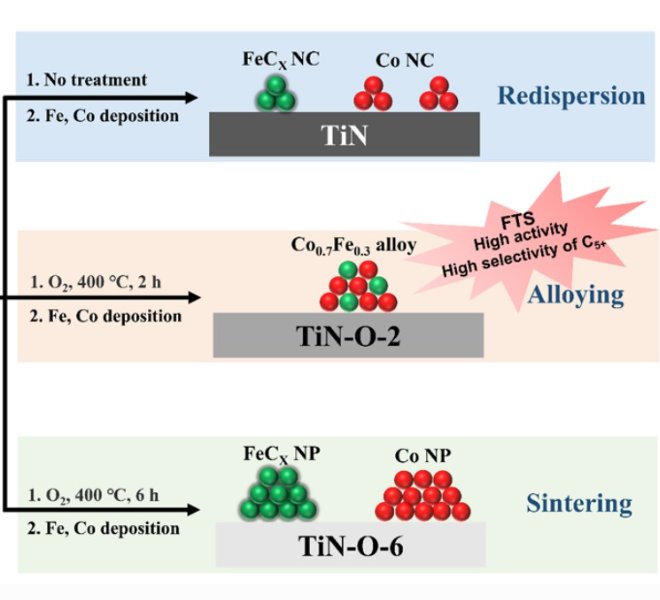

南京大学朱嘉教授联合王晓君助理教授在Nature Water发表题为"Electron-buffering rechargeable microelectrode adsorbents for rapid environmental remediation of uranium-containing wastewater"的研究。该工作首创电子缓冲型可充电微电极吸附剂,通过时空解耦策略突破铀提取动力学瓶颈,在0.545 ppm实际铀矿废水中实现97.1%提取率及78.5 mg g⁻¹容量。研究团队关键性运用安徽吸收谱仪器设备有限公司高性能RapidXAFS HE Ultra,精准捕获铀价态动态演变(U(VI)→U(IV))及Fe-O活性位点配位结构变化,首次从原子尺度揭示电子缓冲机制与表面催化的协同作用,为核废水修复提供新技术范式。 核能因其高能量密度、低碳排放和稳定输出而得到快速发展,但核燃料循环过程中产生的含铀废水已成为日益严峻的环境问题。含铀废水修复面临两大核心挑战:超低浓度(0.1-10 ppm)下传统吸附动力学缓慢;电化学法存在电子注入-离子还原强耦合引发的离子阻塞效应。突破上述瓶颈需依赖高精度原位表征技术,特别是能在复杂溶液中实时监测价态演变与配位环境的硬X射线吸收谱(XAFS),这对解析电子转移路径与表面催化机制具有不可替代性。 ▶ 开发可充电微电极吸附剂系统 通过电子缓冲机制实现电子注入(电子存储)与铀酰离子还原(电子利用)的时空解耦。该系统以分散颗粒状微电极吸附剂为核心,兼具电子存储/释放与高比表面积优势,显著提升铀提取效率。系统运行包括三步循环:电子存储(吸附剂充电)、电子利用(铀提取与放电)及铀解吸(吸附剂再生)。 ▶ 优异性能指标 该系统实现了1,062 mg g⁻¹ h⁻¹的初始提取速率、854 mg g⁻¹的铀容量及接近100%的电子利用效率。在实际铀矿废水(铀浓度0.545 ppm)测试中,6小时内提取效率达97.1%,容量为78.5 mg g⁻¹,充分验证了其环境修复的实际可行性。此外,吸附剂可通过碱性氧化剂处理实现高效再生,循环使用性能优异,回收产物为高纯度U₃O₈,具备资源回收价值。 ▶ 国产高端仪器支撑机制解析 安徽吸收谱RapidXAFS HE Ultra精准捕获两大关键证据: U L₃-edge EXAFS证实铀价态从U(VI)到U(IV)的还原(图4h-i);Fe K-edge XAFS揭示Fe-O键在铀配位中的催化作用(支撑电子自释放机制) 电子存储(充电)-铀提取(放电)-吸附剂再生三循环机制,实现电子注入与还原反应的时空解耦。在充电阶段,电子在无铀酰离子和竞争离子的环境中注入并与平衡阳离子共同存储于吸附剂晶格中,有效避免离子阻塞层的形成。铀提取阶段,平衡阳离子的释放维持吸附剂表面电负性,促进铀酰离子的高效传质和吸附。吸附剂表面的Fe–O键作为活性位点,能够捕获铀酰离子并降低其还原过电位。当铀酰离子接触活性位点时,表面电位变化触发存储电子的可控释放,实现高效自调节还原。该自调节电子释放机制极大提升了电子利用效率。通过RapidXAFS HE Ultra的Fe K-edge测试,证实充电态LFP中Fe²⁺/Fe³⁺价态比例变化(1.2:1),为电子缓冲容量提供量化依据。同步辐射EXAFS数据(图4h-i)验证Fe-O键长在充电前后稳定保持~2.01Å,保障催化位点结构完整性。 图1. 微电极吸附剂设计原理与工作机理 为实现电子缓冲、催化活性和表面负电性三重协同,团队系统筛选材料(图2a-b):Fe₃O₄在-0.5 V处展现最高电流密度(8.2 mA cm⁻²),表明Fe-O键对铀还原的优异催化活性。据此锁定三种铁基磷酸盐(LFP/LMFP/NFPP),其循环伏安曲线显示稳定储放电子能力(图2c),且LFP氧化电位(-0.32 V)比铀还原电位(-0.62 V)高0.3 V(图2d),保障电子自发转移;表面Zeta电位测试证实LFP达-55 mV(图2e),高效吸引带正电铀酰离子。安徽吸收谱RapidXAFS HE Ultra的U L₃-edge XANES精确测定铀还原电位-0.62 V,为能级匹配提供关键实验基准。 图2. 铁基磷酸盐材料筛选与能级匹配(核心数据由安徽吸收谱RapidXAFS HE验证) 在1000 ppm铀溶液中,LFP微电极6小时内使亮黄色溶液褪色(图3a),SEM显示表面沉积铀纳米片(宽100 nm,厚50 nm)(图3b)。性能测试显示LFP初始速率1062 mg g⁻¹ h⁻¹(Fe₃O₄仅58 mg g⁻¹ h⁻¹),容量854 mg g⁻¹(图3c-d);即便在0.8 ppm超低浓度下仍保持417 mg g⁻¹容量(图3e)。安徽吸收谱RapidXAFS HE Ultra时间分辨模式(5s/帧)动态追踪:U L₃-edge特征峰(17,280 eV)6小时内完全衰减,结合EXAFS拟合确证沉积物为UO₂晶体(U-O键长1.80 Å),排除U₃O₈干扰。 安徽吸收谱RapidXAFS HE Ultra(透射模式/40kV/40mA)捕获铀还原核心证据:U L₃-edge EXAFS(图4h)中k=4 Å⁻¹处双峰分裂,证实铀从线性UO₂²⁺(U(VI))转变为四面体UO₂(U(IV));傅里叶变换谱(图4i)显示1.45 Å峰位移+0.03 Å(U-Oₐₓ键伸长至1.80 Å),2.16 Å处新峰对应U-Oₑq-Fe配位(键长2.31 Å),直接证明Fe-O位点捕获铀酰离子并介导电子转移。XPS检测到铀4f轨道结合能降低2.1 eV(图4g),进一步验证U(VI)→U(IV)转变,与电子利用率近100%(图4f)共同构建完整还原路径。 图4. 安徽吸收谱解析铀配位化学机制 实际铀矿废水处理(0.545 ppm)中,LFP微电极6小时提取率达97.1%,容量78.5 mg g⁻¹;搭建的50升装置(图5f)平均提取率96%。再生实验显示:Na₂CO₃/H₂O₂混合液30分钟回收95%铀(图5a),再充电后容量保持率>99%(图5c),10次循环性能无衰减(图5d)。回收铀经纯化得U₃O₈纯度99.75 wt%(图5g),满足核燃料标准。安徽吸收谱RapidXAFS HE Ultra循环工况监测发现:再生后Fe²⁺占比恢复至91.5%(初始92.3%),第10次循环时U-O配位数保持4.2±0.1,从原子尺度解释卓越稳定性根源。 图5.实际应用与循环稳定性 综上,本研究提出的电子缓冲微电极吸附剂系统,通过创新性地实现电子注入与铀酰离子还原的时空解耦,突破了传统方法的动力学与选择性瓶颈。该系统在实际废水处理中的优异表现,展示了其在环境修复与资源回收领域的广阔应用前景。电子缓冲策略为防止离子阻塞层、提升稀有金属捕获效率提供了新思路,有望推广至其他污染物的高效去除与回收。安徽吸收谱仪器设备有限公司RapidXAFS HE Ultra在机制验证中发挥不可替代作用:动态追踪铀价态演变,证实U(VI)→U(IV)还原路径;解析Fe-O键配位环境变化,揭示表面催化与电子释放的协同机制;定量表征铀-吸附剂相互作用,支撑电子利用率近100%的关键结论。 该工作彰显国产高端仪器(安徽吸收谱RapidXAFS)在解决国家核环保重大需求中的核心价值,其策略可拓展至其他稀贵金属资源回收领域。背景介绍

本文亮点

图文解析

总结与展望