最近发布

无溶剂合成新进展!FeNC-700高效催化生物质醇氨氧化合成腈类化合物

全文速览

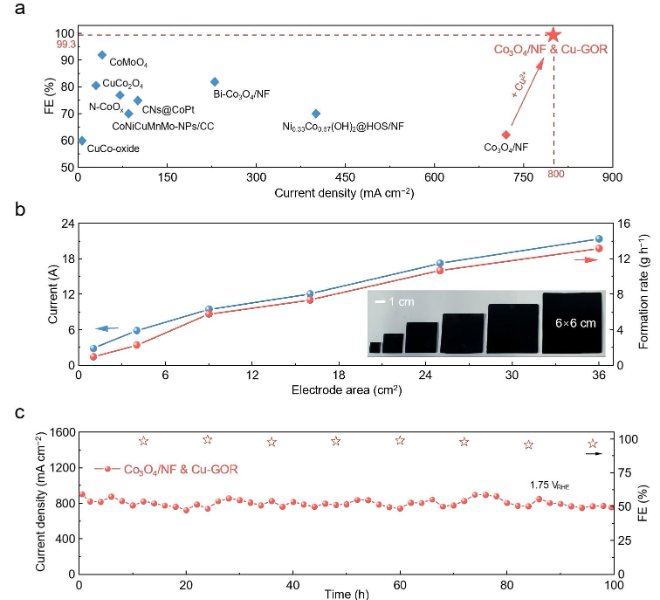

近日,云南大学国际先进能源材料联合研究中心的郭洪教授课题组提出了一种多相界面工程策略,为高性能高效氨合成和Zn-NO3−电池的研发提供了新思路。研究团队采用快速焦耳加热合成了三相材料(Cu/Co/CoO@C)。利用安徽吸收谱仪器设备有限公司的RapidXAFS 2M进行XAFS分析,团队深入揭示了性能提升的微观机制:该催化剂通过调控电子结构,优化反应中间体的自由吸附能,同时显著抑制竞争性副反应;关键发现是界面处触发的Co 3d-O 2p轨道强耦合,诱导界面Co→O电子转移,从而产生局域极化电场;核心(Cu)和卫星(Co/CoO)协同催化,分别主导NO3−→NO2−和NO2−→ NH4+反应阶段,从而确保高效产氨。与传统的长时间加热方法相比,该技术仅需几秒钟即可在1600°C下获得稳定的多相界面材料。在-0.4 V vs. RHE下,氨生成速率达到2.03 mmol h−1 cm−2,法拉第效率(FE)达到98.4%。同时,该研究还组装并测试了Cu/CoCoO@C基Zn-NO3−电池。值得注意的是,该电池表现出优异的电化学性能,峰值功率密度高达52.09 mW cm−2。NH₃生成率为297.5 µmol h−1 cm−2,产率高达95.4%。该文章发表在《Journal of Energy Chemistry》期刊上。云南大学硕士研究生赵新雨为本文第一作者。

背景介绍

氨(NH3)在化肥、化工及能源载体领域至关重要,但传统合成工艺能耗高且污染严重。电化学硝酸盐还原(NO3RR)兼具废水修复和绿色制氨优势,是可持续技术的重要方向。钴(Co)基催化剂虽对NH4+选择性优异,但其硝酸盐(NO3−)吸附能力弱,严重制约催化效率。当前研究多聚焦单/双相界面改性(如掺杂、形貌调控),而多相界面的协同机制与性能增强原理尚未明晰:① 三相及以上界面的潜力未充分挖掘;② 不同界面的功能分工不明确;③ 微观电子结构及轨道相互作用等核心机理缺乏原位实验证据。因此,利用先进的表征技术(如XAFS) 深入解析这些机制至关重要。

本文亮点

1界面电荷重分布调控电子结构

XPS与XAFS (Cu/Co K-edge XANES) 分析显示,Cu-Co/CoO界面存在双向电荷转移:Cu位点富电子(结合能负移),Co/CoO位点缺电子(结合能正移)。DFT计算表明,该效应使反应决速步(*NO3吸附)能垒降低40%(0.62 eV→0.37 eV),优化中间体吸附自由能(ΔG),抑制析氢等副反应。

2 p-d轨道耦合增强反应动力学

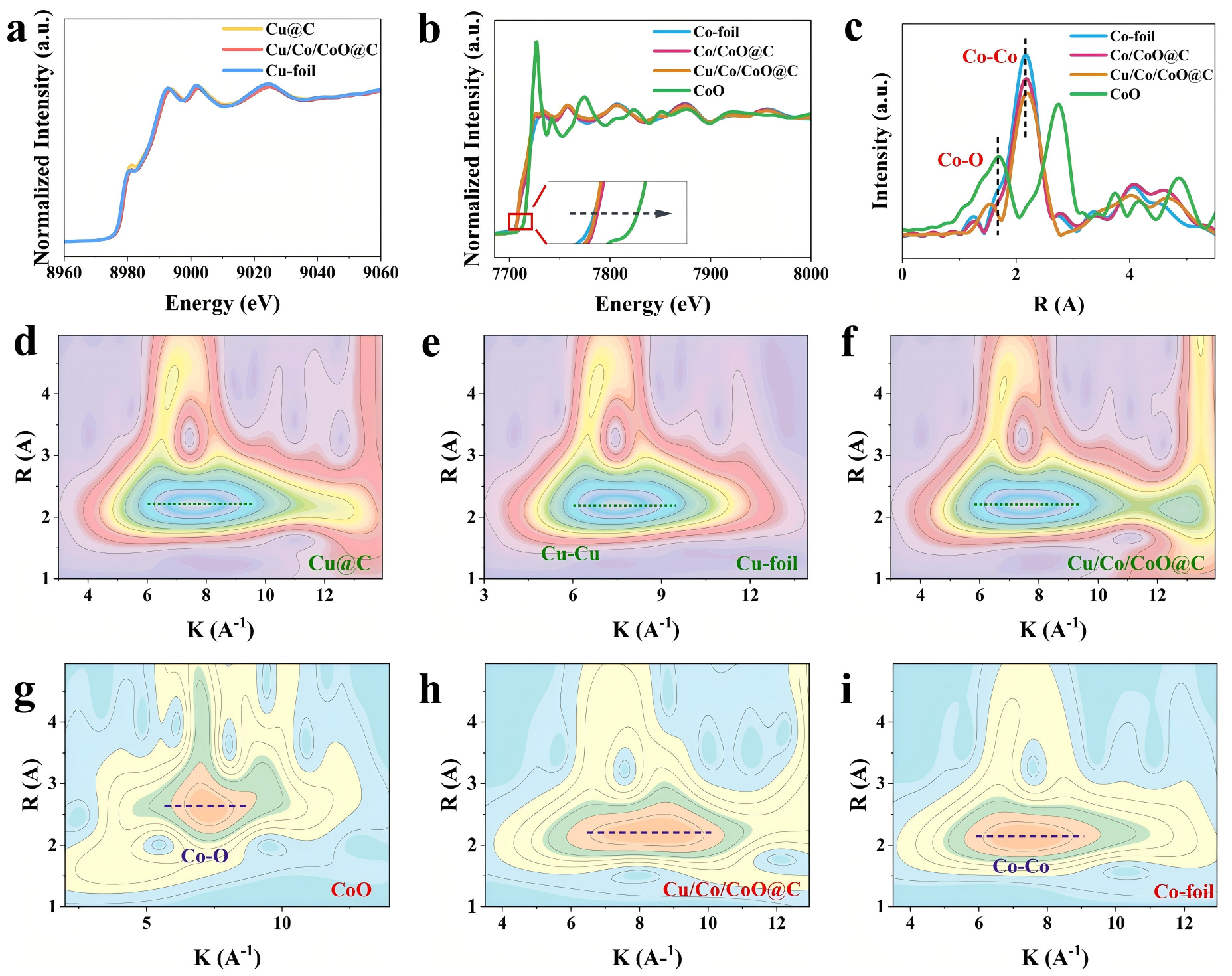

本研究的关键突破在于利用安徽吸收谱仪器有限公司的RapidXAFS 2M,成功捕捉到决定性能提升的核心微观机制。 EXAFS光谱(图3c)清晰显示,三相材料中Co-O配位壳层强度显著增强。结合小波变换(WT)分析(图3h),该数据提供了Co-O键合状态变化的直接实验证据。 这些由RapidXAFS 2M获取的高质量数据证实了界面处触发的Co 3d-O 2p轨道强耦合。该作用诱导Co→O电子转移,形成局域极化电场,促进NO3−活化。

3 三相界面协同催化机制

通过TEM与EDS mapping证实材料具有核-卫星结构:Cu核主导NO3-→NO2-转化,Co/CoO卫星促进NO2⁻→NH4+还原。这种串联分工机制大幅提升反应效率,三相材料的氨产率较单/双相催化剂具有明显提高,且在高浓度硝酸盐下保持86.1–98.4%的法拉第效率。EXAFS/WT分析(亮点二所述)也为理解界面协同提供了电子结构层面的支撑。

图文解析

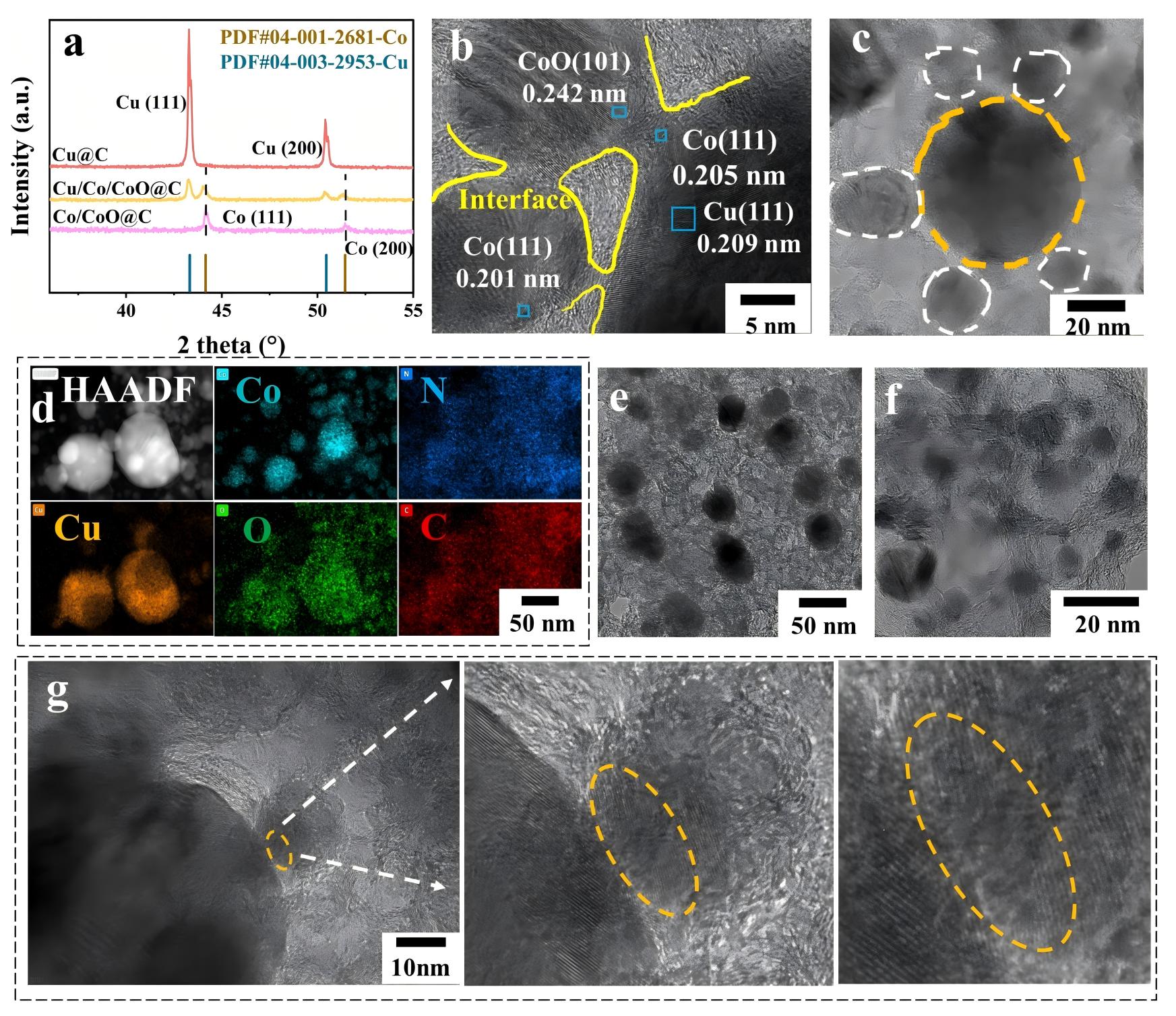

XRD图谱(图1a)显示三相材料Cu/Co/CoO@C中Cu(43.32°, 50.45°)和Co(44.15°, 51.44°)的金属相特征峰,但未检测到CoO相,表明其低含量;衍射峰宽化现象暗示晶粒尺寸减小和缺陷密度升高。TEM图像(图1b-d)直接观察到核-卫星结构:Cu核心被Co/CoO卫星颗粒包覆,晶格条纹间距0.242 nm对应CoO(101)晶面,0.209/0.205 nm分别归属Cu(111)/Co(111)。高分辨TEM(图1g)揭示金属-碳界面晶格畸变,结合拉曼光谱中ID/IG 比值升高,共同证实碳载体富含缺陷结构,优化传质路径。

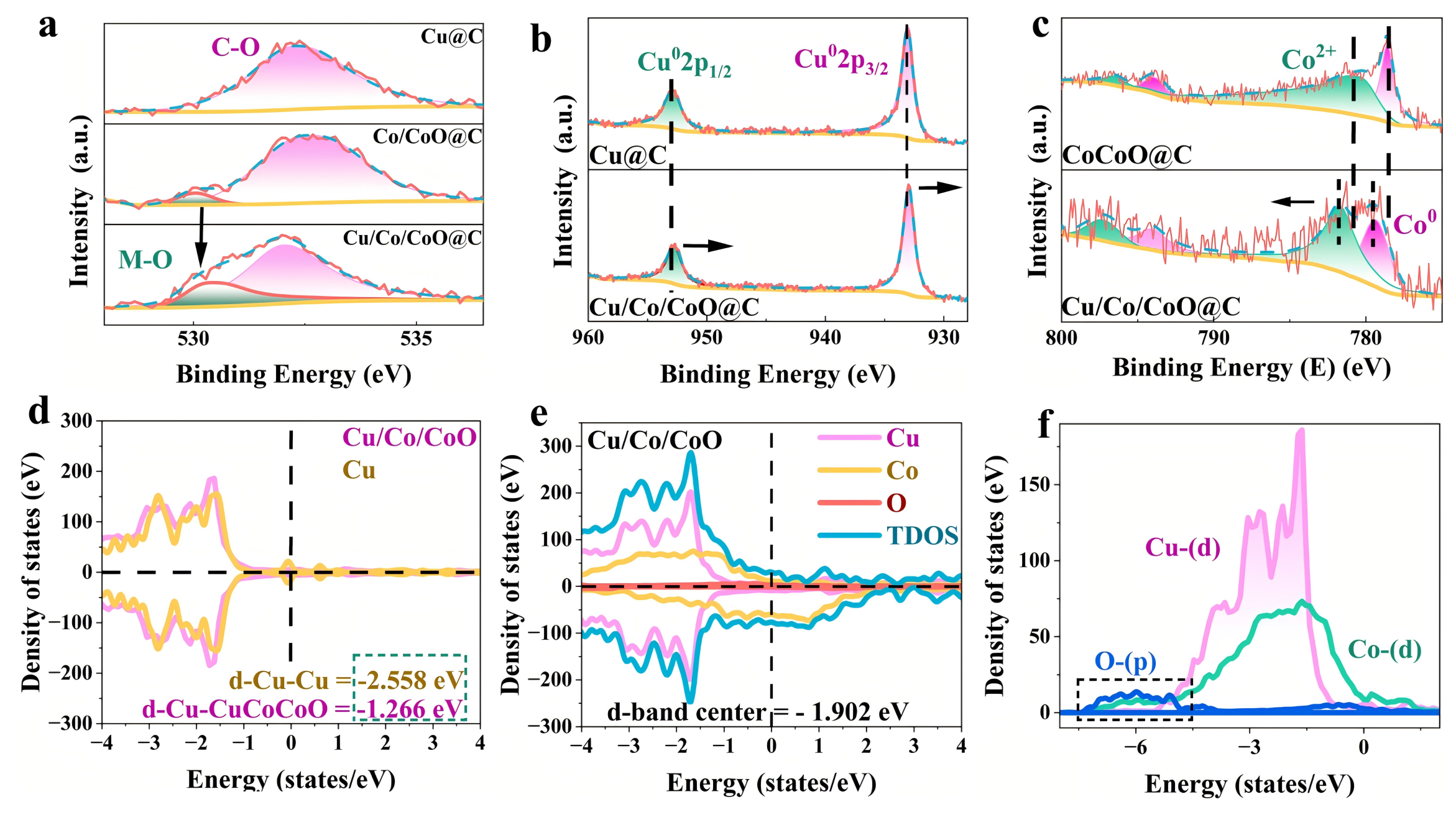

XPS谱图表明三相材料发生显著电荷重分布:(Co 2p3/2)结合能负移(图2b),证实电子在Cu位点富集;Co 2p谱中Co2+峰(781.3 eV)结合能正移(图2c),显示Co/CoO缺电子态,形成双向电荷转移通道。DFT计算(图2d-f)揭示三相界面使d带中心上移至−1.902 eV(单相Cu为−2.558 eV),增强中间体吸附;Co 3d-O 2p轨道杂化诱导局域极化电场(图2f),促进NO3−活化。

图2. 界面电荷转移诱导Cu富电子态及Co-O轨道杂化理论证据

图3展示了利用安徽吸收谱仪器有限公司RapidXAFS 2M获取的关键XAFS数据,为理解电子转移和轨道耦合提供了直接实验证据。Cu K边XANES(图3a)白线强度降低证实Cu富电子态,与XPS一致。Co K边XANES(图3b)显示Co价态介于Co0与Co2+之间,吸收边位移验证金属间强电子相互作用。EXAFS谱(图3c)中Co-O配位峰强度显著增强,小波变换(图3h)显示Co-Co键主导但存在Co-O耦合,为p-d轨道杂化提供直接证据。这些由RapidXAFS 2M提供的高分辨率数据,为界面处Co 3d-O 2p轨道杂化及其诱导的电子转移(Co→O)和局域极化电场形成提供了坚实的实验支撑,解决了多相界面材料性能增强微观机制的关键问题。

图3.RapidXAFS 2M揭示三相材料中Co-O配位增强与p-d轨道耦合

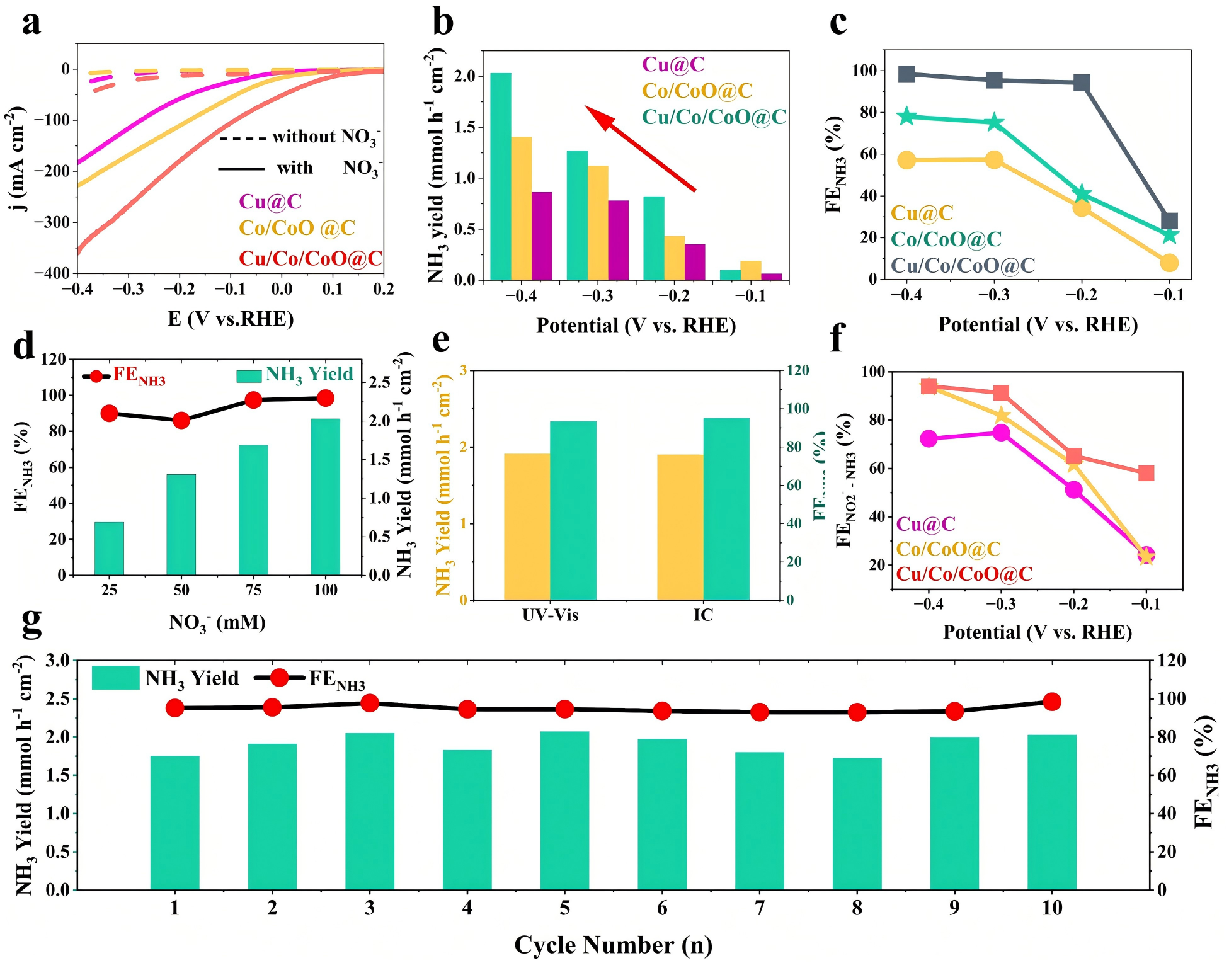

LSV曲线(图4a)显示三相材料起始电位正移146 mV且电流密度提升。恒电位测试(图4b-c)表明其在− 0.4 V时氨产率达2.03 mmol·h−1·cm−2(FE=98.4%),远超单/双相材料。分步实验(图4f)揭示协同催化机制:Cu主导NO2−→NO2−转化(FE=98.4%),Co/CoO主导NO2−→NH4+(FE>95%)。离子色谱(图4e)验证比色法准确性,循环测试(图4g)显示10次后FE保持~90%。

图4. 三相催化剂在宽电位/浓度区间展现超高氨产率与法拉第效率

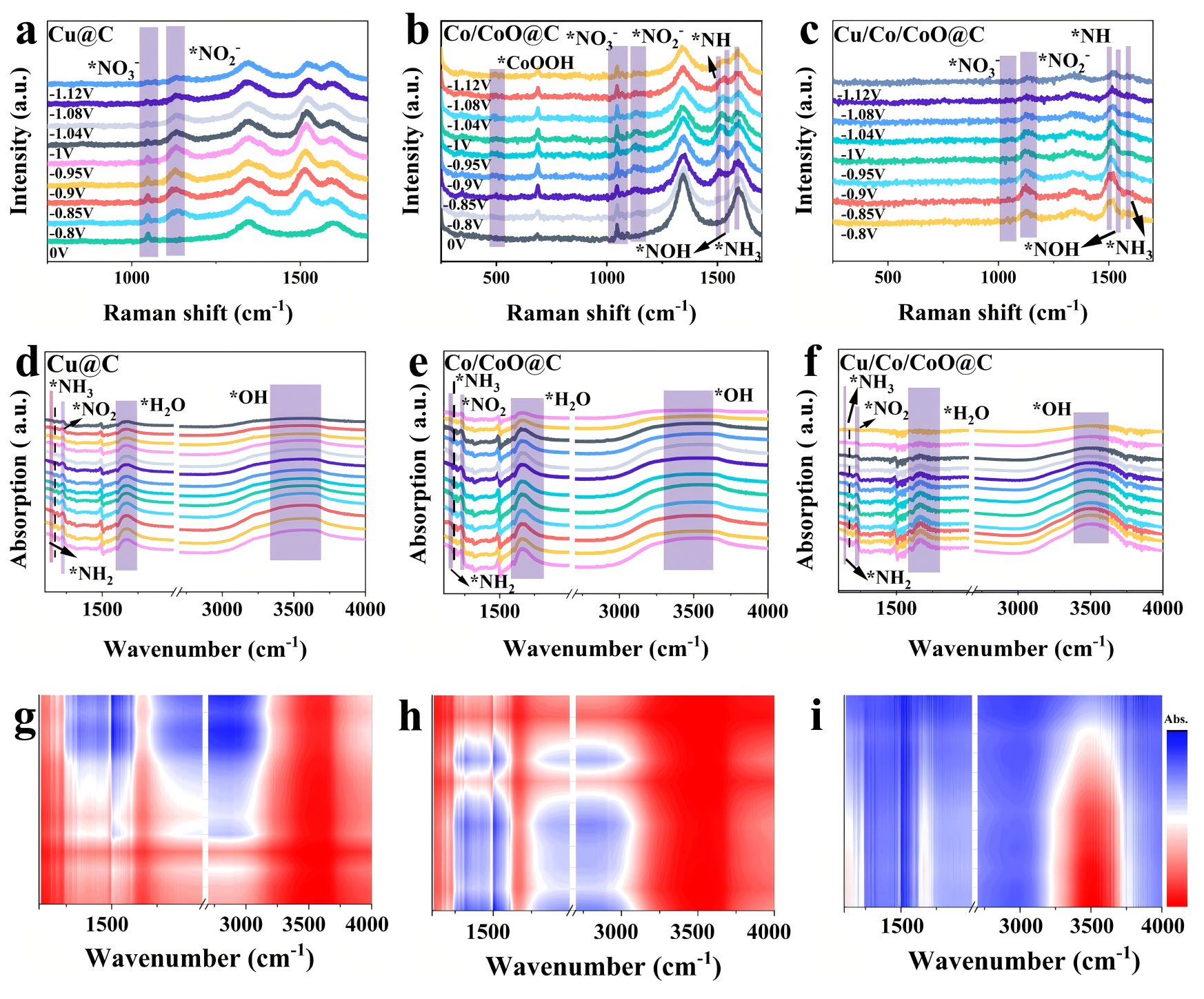

原位拉曼(图5c)显示三相材料中NO3−峰(1046 cm−1)快速衰减,中间体NH(1501 cm−1)和NOH(1543 cm−1)信号增强。原位FTIR(图5f)检测到NH2(1146 cm−1)及NH₃特征峰(1174 cm−1),二维图谱(图5i)显示NO2(1223 cm−1)消耗动态。二者共同证实反应遵循NOH路径:NO3→NO2→NOH→NH3。

图5. 原位光谱证实NO₃⁻→NO₂⁻→*NOH→NH₃反应路径

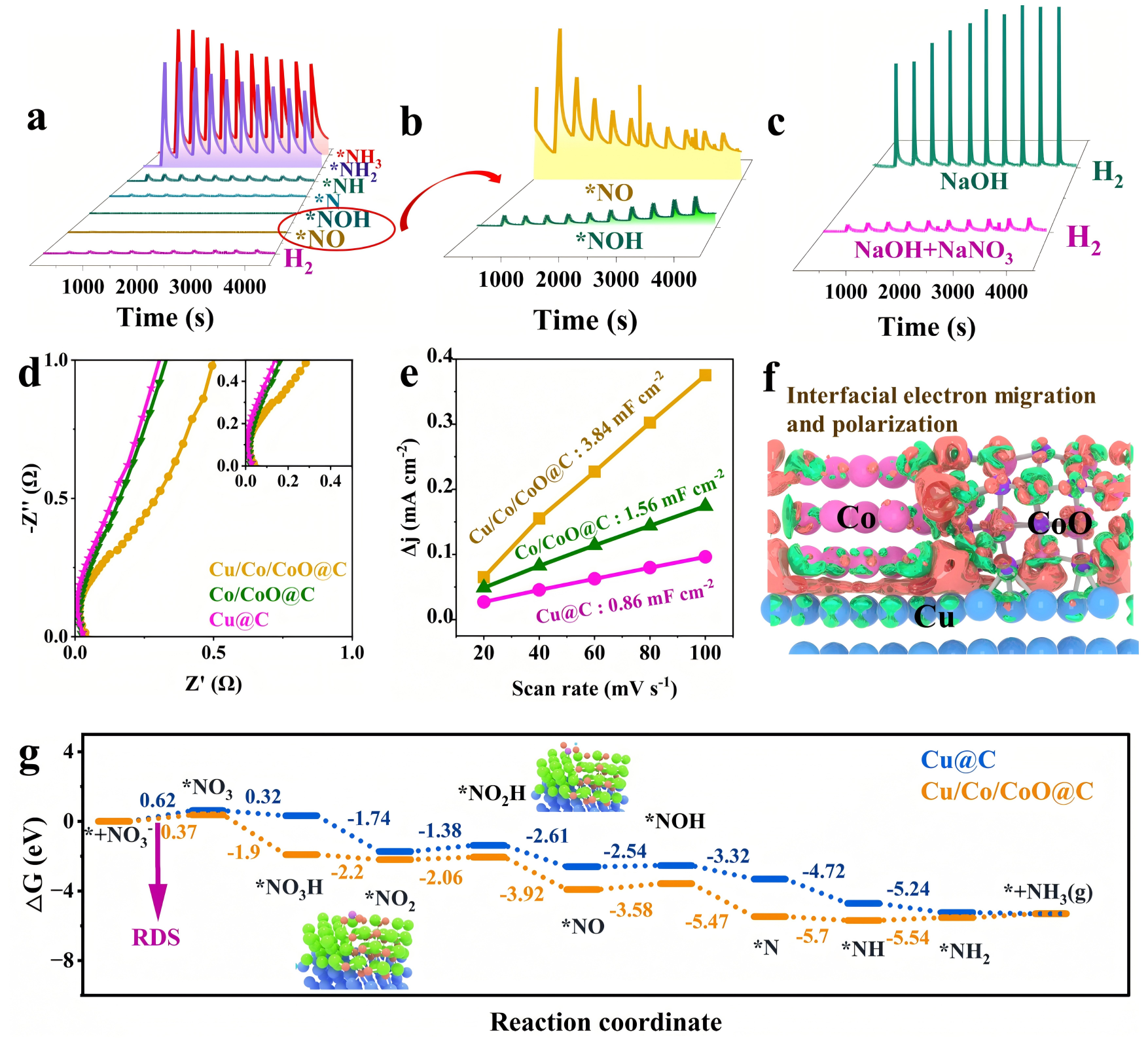

DEMS谱(图6b)显示*NH3(m/z=17)信号强度远超*H2(m/z=2),证实高效抑氢能力。EIS(图6d)表明三相材料电荷转移电阻(Rt)最低,ECSA(图6e)最大,归因于界面促进传质。差分电荷密度(图6f)显示Cu/CoO界面电子极化积累(红区)-耗尽(绿区)。DFT自由能图(图6g)揭示三相界面将NO3吸附能垒(RDS)降至0.37 eV(单相Cu为0.62 eV),且NO2吸附构型从O配位向N配位转变(插图),降低加氢能垒。

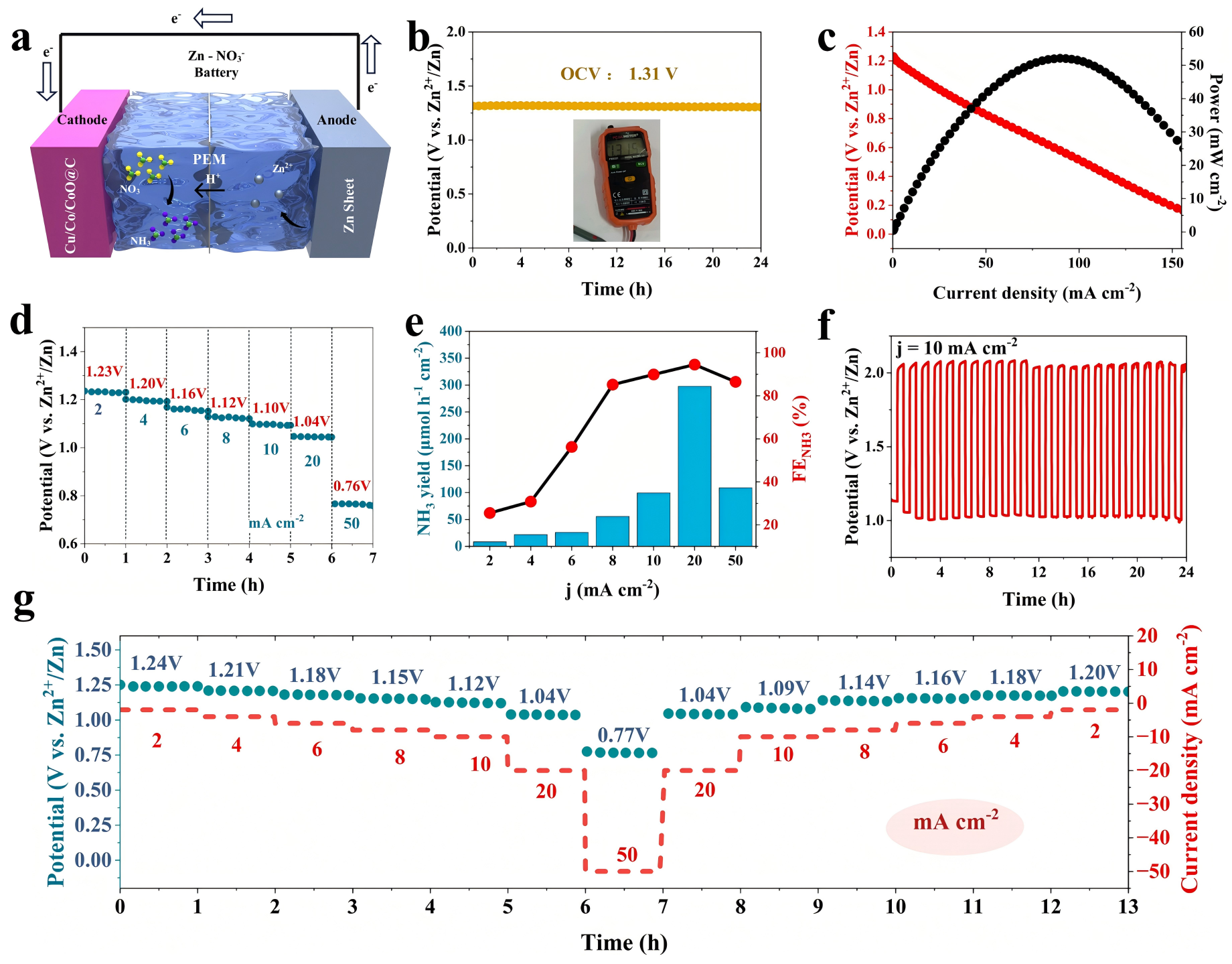

电池结构示意图(图7a)显示以Zn为阳极、Cu/Co/CoO@C为阴极。放电曲线(图7c)给出峰值功率密度52.09 mW·cm−2(89.81 mA·cm−2)。变电流测试(图7d)中20 mA·cm−2下氨产率达297.5 μmol·h−1·cm−2(FE=94.5%)。充放电循环(图7f)及恢复测试(图7g)证实24小时内电压衰减<5%,展现优异稳定性。

总结与展望

本研究成功合成了单相(Cu@C)、双相(Co/CoO@C)和三相材料(Cu/Co/CoO@C),其中三相材料表现出优异的性能(YNH3 = 2.03 mmol h−1 cm−2,FE = 98.4% at -0.4 V vs RHE)。基于 Cu/Co/CoO@C 的 Zn-NO3−电池可实现 52.09 mW cm−2 的 NH3 生成功率和 FE 95.4%。活性增强源于多相界面工程驱动的协同机制。首先,Cu-Co/CoO 界面处的电荷重新分布优化了中间吸附能,抑制了竞争反应。其次,独特的核卫星结构使 Cu 和 Co/CoO 位点之间能够产生协同催化作用。第三,通过安徽吸收谱仪器有限公司RapidXAFS 2M揭示的Co-O p-d耦合实现的界面极化,与缺陷驱动的质量传输和丰富的活性位点相结合,协同增强了反应动力学。这项研究为进一步探索多相界面NO3RR电催化催化剂提供了新的思路,也充分展示了先进XAFS表征技术(如RapidXAFS 2M)在解析复杂电催化界面反应机理中的强大能力和核心价值。